Penulis: Auliatus Soliha & Arwa Izdihar/EQ

Editor: Handri Regina/EQ

Layouter: Diana Sintya Maharani/EQ

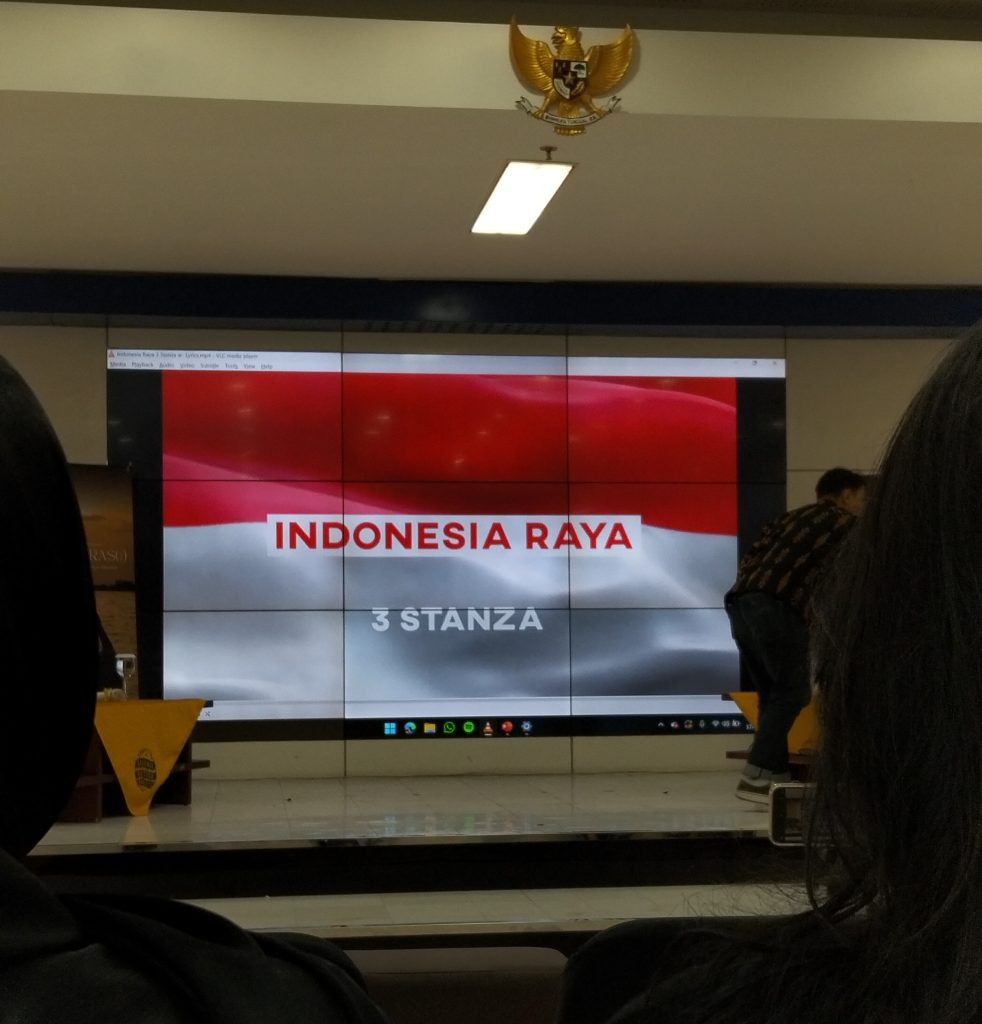

Pembukaan acara “Nonton Bareng dan Diskusi Film Demo(k)ras(i): Saatnya Menuntut Keadilan Iklim bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di Auditorium Fisipol UGM pada (17/9/2025) diwarnai sebuah momen simbolis yang khidmat. Di bawah arahan Izhar Alkhalifard dari Yayasan Madani Berkelanjutan, puluhan peserta diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menariknya, lagu tak berhenti di stanza pertama layaknya acara pada umumnya, melainkan dinyanyikan hingga tiga stanza penuh. Pada stanza terakhir terdengar dengan jelas bait:

S’lamatlah rakyatnya,

S’lamatlah putranya,

Pulaunya, lautnya, semuanya,

Lirik tersebut sejalan dengan semangat acara yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga tanah air agar rakyat dan alam tetap selamat. Sayangnya, pesan luhur dalam lagu kebangsaan itu seakan hanya bergema di atas panggung. Realitanya, pulau-pulau tergerus, laut tercemar, dan begitu banyak kekayaan alam lainnya yang tak terjaga. Keresahan atas ironi inilah yang kemudian diangkat dalam acara “Nonton Bareng dan Diskusi Film Demo(k)ras(i)” yang diprakarsai oleh Climate Reality Indonesia bersama dengan Yayasan Madani Berkelanjutan.

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza

(©BPPM EQUILIBRIUM)

Film Demo(k)ras(i) terbagi dalam tiga lanskap yang menyoroti dampak krisis iklim di berbagai daerah Indonesia. Lanskap pertama berjudul “Krisis Iklim Ibu Kota” mengajak penonton untuk menyusuri kondisi lingkungan Jakarta yang semakin panas dan sesak. Tak berhenti di situ, film juga menampilkan respon warga Jakarta yang menyikapi krisis iklim sebagai isu lingkungan saja, seperti pemanasan global, pencairan kutub utara, penipisan ozon, hingga kualitas udara yang semakin buruk. Pada kenyataannya, krisis iklim adalah masalah sistematik yang juga mengancam stabilitas masyarakat, ekologi, dan ekonomi.

Pemutaran Film Demo(k)ras(i) Lanskap Pertama

(©BPPM EQUILIBRIUM)

Dari sudut pandang nelayan kecil, persoalan limbah di laut Jakarta adalah bukti nyata bahwa krisis iklim dan kerusakan lingkungan memperburuk kehidupan mereka. Tumpukan sampah dan pencemaran laut membuat banyak ikan mati sebelum ditangkap. Kondisi ini diperparah oleh krisis iklim seperti cuaca ekstrem dan perubahan musim yang tak menentu. Nelayan kecil pun semakin sulit untuk bertahan.

Bahkan, seorang nelayan Cilincing bernama Nadhi mengaku sering menanggung rugi setelah selesai melaut. “Berangkat ke laut pendapatannya 300 (ribu), perbekalan 600 (ribu). Ruginya berapa, Mba?” ungkapnya dalam film tersebut. Tentunya situasi ini membuat aktivitas melaut kehilangan rasionalitas ekonominya. Alhasil, banyak nelayan yang enggan melaut karena krisis iklim telah merenggut penghasilan mereka.

Film kemudian beralih pada lanskap kedua yang berjudul “Krisis Pesisir Laut Jawa” yang menyoroti area pesisir di Kota Demak, Jawa Tengah. Kawasan tersebut telah mengalami abrasi yang dipicu perubahan iklim sejak tahun 2014 yang kemudian menjadi semakin parah di tahun 2015. Dampaknya tanah milik warga yang sebelumnya merupakan area persawahan, kini terendam air sehingga tak lagi bisa ditanami. Masyarakat yang semula bermata pencaharian di sektor agraris dituntut untuk beralih ke sektor maritim.

Kondisi pesisir yang sudah rentan akibat abrasi semakin diperparah oleh proyek pembangunan tol Sayung–Semarang. Meskipun pembangunan tol tidak melewati desa, perubahan signifikan tetap dirasakan secara langsung. Contoh perubahannya dapat dilihat dari segi pendidikan yang kurang efisien karena bangunan sekolah sudah tidak layak hingga rumah yang tergenang air berbulan-bulan. Sampai saat ini pun tidak ada solusi konkret dari pemerintah atas masalah tersebut sehingga warga pesisir terpaksa harus hidup berdampingan dengan air rob.

Lalu, tibalah film Demo(k)ras(i) pada lanskap terakhir, yaitu “Dari Hutan ke Ruang Diskusi”. Bagian ini menyoroti masyarakat adat sebagai pelindung hutan sekaligus salah satu kelompok yang paling rentan terdampak krisis iklim. Ketika pemerintah berbicara dengan lantang soal krisis iklim di forum global, realita di dalam negeri justru menunjukkan bahwa negara sering mengorbankan masyarakat adat. Hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka ditebang habis demi proyek pembangunan. Tanah mereka juga dirampas. Namun, ketika mereka menuntut haknya, suara itu diabaikan, bahkan dibungkam dengan kekerasan. Kerentanan mereka semakin diperparah dengan tidak adanya payung hukum yang benar-benar melindungi mereka.

Pemutaran Film Demo(k)ras(i) Lanskap Ketiga

(©BPPM EQUILIBRIUM)

Semua permasalahan yang dialami oleh berbagai lapisan masyarakat telah menunjukkan gambaran yang jelas bahwa krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan saja, melainkan juga tentang ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam konteks inilah keadilan iklim menjadi sangat penting. Sayangnya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya berfokus pada target teknis seperti penurunan emisi dan pada akhirnya mengabaikan aspek keadilan.

Kelompok minoritas rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat hanya menyumbang sedikit emisi, tetapi mereka harus menanggung dampak yang paling berat. Sebaliknya, emisi terbesar justru datang dari proyek-proyek pembangunan yang mengorbankan lingkungan. Inilah bentuk demokrasi yang bobrok, di mana partisipasi publik dikalahkan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Melalui penekanan pada huruf “k” dan “i” dalam judulnya, film Demo(k)ras(i) menegaskan bahwa perjuangan keadilan iklim adalah inti dari perbaikan demokrasi itu sendiri.

Usai pemutaran film, acara dilanjutkan ke sesi diskusi. Sesi ini menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan yang muncul setelah menyaksikan film. Diskusi ini dipandu oleh Sekretaris Social Research Center (SOREC), yaitu Gregorius Ragil M.A. dengan narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu Arami Kasih sebagai climate activist, Arifah Handayani dari Climate Reality Indonesia, Dr. Andreas Widyanta selaku Ketua SOREC, dan yang terpenting adalah sang sutradara Ahsania Aghnetta.

Sesi Diskusi

(©BPPM EQUILIBRIUM)

Kehadiran para narasumber membuat jalannya diskusi semakin menarik karena perspektif yang dibawa datang dari berbagai ranah. Ada yang menyoroti dari sudut pandang aktivisme, kajian akademik, regulator, hingga seni dalam proses pembuatan film. Keberagaman pandangan yang ada semakin menambah kedalaman diskusi serta menegaskan kepada peserta bahwa krisis iklim lebih dari persoalan lingkungan. Peserta diharapkan dapat memandangnya sebagai persoalan sosial, politik, hingga budaya yang semakin mengancam ruang hidup kita. Para narasumber juga berharap agar masyarakat semakin membuka mata mengenai bahaya perubahan iklim dalam berbagai aspek kehidupan serta mengajak setiap orang untuk berkontribusi dalam mencegahnya.

Setelah sesi diskusi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, pertanyaan dibuka untuk lima penanya tercepat. Pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta memiliki topik yang menarik dan kritis sehingga menambah antusiasme narasumber dan peserta lain di dalam ruangan. Kemudian acara ditutup oleh penampilan spesial dari Yusuf & Beny, seorang musisi yang memainkan sape, sebuah alat musik dari Kalimantan sambil bernyanyi. Di dalam lagu yang dibawakan, ia menyalurkan pesan yang selaras dengan seluruh rangkaian acara, yakni manusia harus lebih banyak melakukan refleksi diri dan ikut serta bergerak dalam menjaga bumi.

Penampilan Musik oleh Yusuf & Beny

(©BPPM EQUILIBRIUM)